«Поэтические разочарования». Запись третья

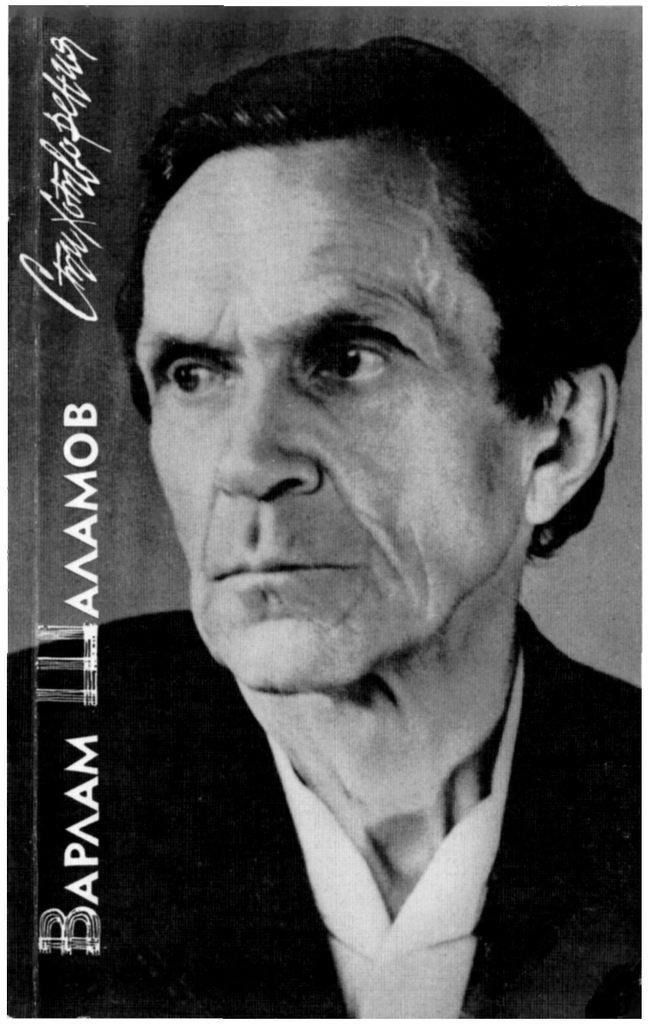

Варлам Шаламов

Как уже отмечал в предыдущих записках серии «Поэтические разочарования», в последние годы я взял на себя очень большой и, как оказалось, очень тяжёлый труд, которого бóльшую часть жизни счастливо избегал. У меня было много поэтов, которых я считал если и не своими любимыми, то всё же — «моими поэтами», очень даже входящими в мой круг чтения. Но никогда не читал их стихотворения подряд, а просто брал давно знакомую книгу давно знакомого автора и либо проходил по давним своим закладкам, либо просто перелистывал, останавливаясь лишь там, где захотелось. И был доволен.

Позже появились две причины — одна бытовая, другая моральная — для того, чтоб попробовать читать этих моих авторов уже не выборочно, как прежде, а именно стихотворение за стихотворением. Бытовая причина назрела от слишком большого количества книг в доме (а где-то ведь и людям надо жить) и... от возраста. Вдруг стало понятно, что держать дома такую большую библиотеку (а раз держать, значит иногда перечитывать) можно, когда у тебя впереди ещё много времени (много лет) для чтения, но когда этого времени остаётся уже не так много, понимаешь, что не только перечитывать, но даже и просто прочитать всё (да какое там — всё, хотя бы десятую часть успеть) тебе времени уже не отпущено. Словом, от книг стал избавляться, но взял себе правило — не уносить ни одну книгу, не прочитав её целиком. Ужасное, в общем-то правило. Как оказалось, многие книги и не стоили прочитывания, но ведь пока не попробуешь — не узнаешь. Так я и мучался (и мучаюсь).

Есть, впрочем, и другая причина — моральная. Можно назвать её профессиональной, если угодно. Всё-таки считая себя не просто стихотворцем (даром что — «отставным стихотворцем»), но и литератором (притом никаким не отставным, а человеком, никогда не престававшим жить литературой как самой главной частью своей жизни), как-то негоже знать творчество своих товарищей лишь в полглаза — только по чему-то уже полюбившемуся.

И я стал брать с полки книги давно знакомых поэтов и впервые читать их подряд. Впечатления по большей части оказались довольно тягостными. И пошли одно разочарование за другим. Вот об этом грустном и хочу сейчас продолжить.

Самое печальное, что уже почти исчезло сладкое чувство предвкушения. Уже почти не является приходившая раньше согревающая мысль, что вот-де придут получше, посвободней в смысле времени, времена — и уж тогда-то возьму я с полки книгу того либо другого из давно отмеченных мною авторов и буду просто наслаждаться. Потому что вместо наслаждения чаще приходили разочарование и растерянность: как же так? — ведь этот поэт мне нравился! Но именно так получилось и с книгой стихов Варлама Шаламова...

Душевное состояние у меня редко бывает хорошим, чаще очень тягостное, об этом и говорить не хочется, но в качестве хоть какой-то самозащиты была, например, и много лет сохранявшаяся во мне мысль: а зато у меня есть книга стихотворений Варлама Шаламова («Стихотворения»; Москва, 1988), одного из очень даже «моих» авторов, а значит, я когда-нибудь возьму её в руки и стану читать не торопясь, по несколько страниц каждый вечер, и мне уже будет не так одиноко. Некоторые стихотворения из неё я просто помнил (когда-то, ещё до появления у меня этой книги, какое-то количество стихотворений Шаламова отпечатал для себя на своей пишущей машинке) и всё предвкушал: а вот придёт день — и я открою всю книгу и буду утешаться этой глубоко проникающей в меня поэзией. Однако странно — эту книгу дома я почему-то долго не мог найти и много лет даже думал, что она у меня вообще, что ли, пропала, хотя и уверен был, что она всё же есть. Ну так или иначе, а книгу эту я позднее всё-таки обнаружил и несколько дней назад — открыл и начал читать. Предвкушая. Помня о тех стихотворениях Шаламова, которые были мне очень созвучны. И вот — читаю... И никакого предвкушения уже нет, а есть — мутный осадок разочарования. К счастью, оказалось в книге ещё два-три стихотворения, которые мне всё же понравились. Но даже и они не были теми «шаламовскими» — краткими и сильными, — которые мне когда-то так полюбились. Ну да что ж, просто хорошие — и то ладно. А вот со многим остальным в стихах Шаламова моя читательская душа (или нет, назовём лучше — читательская жажда) оказалась совсем не в ладу.

Самым удручающим стало неожиданное сталкивание в этих стихах с чисто техническими огрехами, которые обычно свойственны не то что начинающим, но, как сейчас говорят, «самодеятельным» поэтам. Чаще это происходит в сбое ритма, в изламывании строки из-за выпадения какого-то звука. Грустно то, что понимаешь, почему тот или иной огрех вышел. Уверен, автор его не то что «допустил» (допустим, из-за недостатка каких-то поэтических средств для данной сложной строки), тем более — чтоб специально, с какой-то целью, применил (ни в одном из случаев нет ни малейшего намёка на это, как и ни малейшего повода для этого). Боюсь, что он этих мест вообще не заметил, просто не слышал. Сейчас не буду объяснять, но я знаю, как и почему у авторов такое бывает, но они действительно сами — не замечают, а подсказать им было либо некому, либо кто-то и заметил, да не решился — ведь Варлам Шаламов всё-таки из известных, то есть авторитетных поэтов. Так эти места и остались какими-то скукоженными.

/.../

Стремясь от нового улова

Доставить самой глубине

Ещё какое-нибудь слово,

Неслыханное на дне.

/.../

(«Волна о камень хлещет плетью...», с. 230)

/.../

И, как при кровяном давленьи,

Повышенном до глухоты,

Рекой в порывистом движеньи

Расшатывает мосты.

/.../

(«Ручей питается в дороге...», с. 232)

(Смогли прочитать не запнувшись?) Не всегда удачны оказались и использованные автором слова. Например,

/.../

Ищешь верного броду,

Тащишь свежую воду

К моему пересохшему рту.

/.../

(«Поэзии». Стр. 138)

Нет, «тащишь» здесь совсем не то слово. Можно таскать воду в вёдрах, можно даже тащить её (опять же в ведре) для изжаждавшегося рта. Но тащить её ко рту — что-то сложно представимое и потому негодное даже для прозы, не то что для стихов.

А вот такие моменты, которые мне особенно бы понравились, в книге оказались довольно редки. И больше не на уровне стихотворения целиком, а так — какой-то строчкой, каким-то, опять же словом. Например, очень хорошее слово, и притом редкое, попалось здесь:

/.../

Я сыздетства был угловатым,

Во всём и за всех виноватым...

/.../

(«Притча о вписанном круге», с.148)

Впрочем, не только из-за редкого слова эти две строчки мне понравились. Они оказались очень близки мне и своим содержанием. Со мной пожизненно идёт (и, видимо, никогда уже не покинет, хоть сто лет мне исполнись) ощущение, что эпизоды моего детства — совсем не отдаляются от меня, вообще не уходят, они постоянно рядом. И очень мешают жить. Со всем недополученным и переполученным в том возрасте. И, что хуже всего, с ощущением себя — вот именно — вечно угловатым, вечно зажатым и неловким, и, главное, — за всё виноватым.

Другой момент. Это можно было бы назвать — «стихи ради стихов». Автор думает, что всё им написано — ради поэзии, на самом деле же — нет, многое — именно «для стихов», и не более. Недаром у него так часто повторяется само слово «стихи». А ещё слово «Гомер», причём иногда тоже непонятно в какие ворота влезшее. Тоже «ради стихов»? В предваряющих книгу автобиографических заметках Шаламов дважды (если не больше, проверять уже не хочу) говорит о том или ином периоде, что он тогда писал «день и ночь». Это сильно отличается от пушкинского стихотворного признания: «В простом углу моём, средь медленных трудов...» Понятно, что у Шаламова двадцать колымских лет (да и в конце жизни — в доме для престарелых — тоже) не было никакого «своего простого угла», но какой-то период, когда он вновь смог жить в столицах, «почти нормальной» жизнью, причём работая в каких-то редакциях, — всё-таки был. Период, когда над стихами — как новыми, так и прежде написанными — всё-таки можно было «медленно поработать». Но никакой «медленной работы» над его стихами мне увидеть не удалось. Вероятнее всего, после «колымского колеса» его закружило «светское колесо» столичной литераторской жизни с её литераторской суетой. Но, в любом случае, получившееся меня не очень радует.

Третье. Стихотворения Шаламова оказались для меня неожиданно холодны (а жить-то и так невесело). Тут и физический холод, которого ужасно много, — но это хоть понятно из судьбы автора: заключение, север, Колыма... Но ощущается и другой холод. Как бы это выразить? Душевный холод? Вроде бы нет, ведь обычно это ассоциируется с равнодушием. Холодная, порой жёсткая, рассудительность? Иногда да, иногда это ощущается — в самом подборе слов, в поборе взятых для иллюстрации образов. Но ещё — мне так показалось — какая-то довольно большая нелюбовь к людям. Возможно, так никогда и не оттаявшая обида на этот человеческий мир. В любом случае, какая-то несимпатия к людям вообще. Само по себе это меня не должно было бы отталкивать: я уже не боюсь признаться, что мир человеческий, мир человеческих отношений — таит в себе (да ведь и вовсю проявляет) столько злого, что уже само земное наше существование всё больше ощущается мной как пребывание в аду. Но в случае с Шаламовым — почему-то отталкивает. Может, потому, что за этой — пусть и ответной по отношению к миру — озлобленностью автора уже почти не видится и ни грамма того, что психологи называют эмпатией? Всё больше, особенно в последние годы, утверждаюсь в мысли: мир могла бы спасти только эмпатия. Попросту говоря, счастливая, или же иногда наоборот — становящаяся бременем, способность чувствовать другого человека. Не просто понимать умом (хотя и с этим у нас плохо), но именно — непосредственно чувствовать, когда боль другого становится не умозрительной (от понимания), а именно что — очень даже ощущаемой твоей болью. Хорошо хоть, чужую радость (например, детей) мы ещё способны чувствовать и как свою тоже. А вообще, по моим грустным наблюдениям, эмпатии в людях, то есть — в человечестве вообще, — становится всё меньше. Оттого, может, меня так и огорчили интонации шаламовских стихотворений — если уж поэты начинают «глохнуть» к чужой беде (ладно хоть свою ещё слышим — куда ж нашему брату без этого), то чтó уж людям и ждать тогда от будущего...

Но, может быть, надо показать какие-то примеры? Попробую. Вот, например, очень неприятное для меня стихотворение «Ручей»... Не могу представить, чтоб к таким жёстким, жестяным образам прибегнул бы хоть один коми поэт, да и вообще человек, живущий в Коми. Может быть, на Колыме было всё иным, не знаю. Я лишь про себя могу сказать: если я в лесу (думаю, что такое со мной было не только в коми парме) вдруг оказываюсь где-нибудь возле ручья или очень маленькой речки, я — обязательно! — присяду на несколько минут, буду раздумчиво курить, смотреть на бегущую воду и вслушиваться, вслушиваться в её переплеск. Обязательно. Чтоб по возможности всеми органами чувств постараться запомнить все свои ощущения. Для коми человека природа — вся и в любое время года, даже в самое неприветливое, — это просто продолжение его души. И вот какой ручей я вижу — у Шаламова:

РУЧЕЙ

Глубокие порезы

На ивовых корнях.

Ручей, как лист железа,

Грохочет на камнях.

С горы, с крутого гребня

Гремит вода ключа,

Как будто бы по щебню

Железо волоча.

По руслу-транспортеру,

Сверкая сквозь кусты,

Торопятся под гору

Железные листы.

Как будто бы с вершины

Прокатный цех небес

Обрезками с машины

Заваливает лес.

1957

Дрожь берёт от этого скрежетанья.

Или вот стихотворение «Тропа» (с.176), которое тоже многим повергает меня больше в растерянность, чем в ощущение родства с представленным в ней миром. И это при том, что для меня — лучше леса, наверное, ничего нет. Вот очень близкий моему восприятию кусочек из этого стихотворения:

/ ... /

И хвои толстым слоем

Заглушены шаги,

И дышит всё покоем,

Распадками тайги.

/ ... /

Но автору — просто таёжного покоя мало. У него и здесь подвёрстано:

/.../

Вся выстланная мхами,

Безмолвие храня,

Тропа живёт стихами

Со мной и для меня.

Так заканчивается. Начинал — про таёжную тропу, а закончил — опять «стихами». Вот в лесу-то зачем ему «стихи» нужны?! Получается, опять — стихи для стихов?

Впрочем, это бы ладно. Но в этом же стихотворении опять же было и другое, снова, как и в случае с шаламовским ручьём, коснувшееся меня чем-то неприятным:

/.../

Натыканы цветочки

Нездешней красоты

В пружинящие кочки,

В железные кусты.

/.../

Ну какого лешего у него кусты — «железные»?!

Да, я могу себе объяснить это и жестокостью того времени, и годами ужаса сталинских лагерей. Поэтому, сам это не переживший, ни упрекать, ни — тем более! — обвинять автора ни в чём не могу. Но... чувство нехорошего озноба всё-таки остаётся. Потому что и вот ещё что здесь вспоминается. Коми ведь — тоже край лагерей (я их и сам насмотрелся в детстве), и много хороших людей, в том числе писателей и поэтов, когда-то оказались здесь не по своей воле. И климат у нас — тоже, что ни говори, не подмосковный. А вот такого холода, как в стихах Шаламова, у поэтов, когда-то оказавшихся в лагерях Коми, я даже и представить себе не могу.

Вот давайте, просто для сравнения, возьмём перевод стихотворения коми поэта Владимира Тимина, сделанный когда-то отсидевшим у нас и так же многое повидавшим на Севере русским поэтом Игорем Михайловым. И увидим, сколько в нём нежности...

* * *

Нет, ещё не берёза —

берёзою станет когда-то...

Так, подросток нескладный,

пучок неказистых ветвей...

Кто б заметил её

на опушке

в пожаре заката?

Но внезапно

чирикнуло что-то,

вспорхнуло над ней...

И на тощенькой ветке,

восторгов отнюдь не достойной,

трясогузка уселась...

К чему б ей усесться?

Как знать...

Может быть,

для минутного отдыха

в жизни своей беспокойной,

или, может быть,

мир посмотреть

и себя показать...

Если б видели вы,

что случилось с берёзкой-малышкой!

Встрепенулась, смеясь,

потянулась восторженно ввысь...

...Как нам нужно внимание чьё-то!

Пустяк,

мелочишка,

а глядишь —

и душа расцвела,

и надежды сбылись!

Могут сказать: ну это же — перевод. Ан нет, друзья мои, переводить тоже можно по-разному, а в данном случае — в этом стихотворном переводе — чувств (как и слов и образов) переводчика гораздо больше, чем самого автора коми стихотворения. На коми это стихотворение выглядит куда сдержаннее (что не значит — хуже, просто коми поэзия вообще сдержанней на показ явных эмоций). Вот это стихотворение Владимира Тимина целиком:

* * *

Югыд коръяса ичöт кыдз вылö,

Кодöс некод на

Пыдди эз пуктыв,

То ли шойччыны,

То ли прöстö сiдз,

Сырчик первойысь —

Шпорк —

И пуксис.

Кыдз пу дрöгнитiс ставнас

Радысла,

Кыдз пу веськöдiс

Юрсö ассьыс...

Сöвмиг-быдмигад

Кöсйö быдöн дзик,

Медым бур синмöн кодкö аддзис.

Даже не умея читать по-коми, уже по одному количеству строк можно увидеть, что переводчик не просто «переводил содержание» стихотворения, нет, тут правильнее было бы сказать, что он вдохновился, передавая уже своими чувствами и своими образами, то, что когда-то увидел коми поэт. И нежность в этом стихотворении (я русский перевод имею в виду) — это именно нежность Игоря Михайлова, автора перевода (при том, что у него же есть и настоящие «лагерные» стихи).

А вот у Шаламова — нежности почти нет, а если и есть, то немного словно бы болезненная (как, например, в стихотворении «Копытят снег усталые олени...», — стр. 77). И я не могу полностью избавиться от мысли, что это — не только след лагерной жизни (или лагерного умирания?), что это всё-таки отчасти и от самого характера поэта, что и не будь у него такой трудной, жестокой биографии, сам он был бы всё равно человеком жестковатым (ведь бывают же такие и в «абсолютно мирной» жизни).

Да!.. и вот ещё что... Когда читал книгу Варлама Шаламова, я об этом совсем не задумывался, а теперь вдруг вспомнилось. В родовом древе поэта есть ведь и корни именно из Коми. Отец его, Тихон Николаевич Шаламов, родился в коми селе Вотча, потом учился в Усть-Сысольском духовном училище (сейчас в этом здании в Сыктывкаре находится Национальная художественная галерея), позднее перебрался в Вологду, а брат и сёстры его, то есть дядя и тёти будущего поэта, так и оставались жить в Вотче...

(Об этом я узнал прямо сейчас, найдя в интернете очерк Натальи Прокофьевой: «Вотча — последний приют Шаламовых». Кстати, там же, в самом низу статьи, есть фотография (скорее всего, сделанная краеведом Анной Малыхиной) с подписью «Вид на местечко Дырнос дор в наши дни». Это место — совсем близко от нашего дома, минут десять-пятнадцать идти. Там же недалеко, чуть впереди и немного левее, на Тентюковском кладбище, и могила расстрелянных в 1931 году прихожан и священнослужителей, совсем рядом с тем местом, где два года назад был похоронен мой друг Сергей Жеребцов, и недалеко от могилы сыктывкарского поэта Игоря Вавилова, куда постоянно приходит его мама Юлия Васильевна. По словам Анны Георгиевны Малыхиной, именно она, Юлия Васильевна Вавилова, и показала ей то место, где были похоронены расстрелянные. Эти же две женщины и занимались приведением общей могилы в порядок. Сейчас там стоит большой деревянный памятный крест).

...Да, как-то многое в мире оказывается неожиданно связанным. Но вот, судя по стихам, в самом поэте — от коми отношения к природе как будто ничего не осталось.

Хотя... нет, что-то всё-таки осталось. Как, например, в стихотворении «Кипрей»:

Там был пожар, там был огонь и дым.

Умерший лес остался молодым.

Ища следы исчезнувших зверей,

В лиловый пепел вцепится кипрей

И знаки жизни, что под цвет огня,

Раскинет у обугленного пня —

И воскресит таёжную траву,

Зверей, и птиц, и шумную листву.

Ну и ладно, ведь и не хочется заканчивать на грустной ноте. Отмечу также и то, чтó ещё показалось мне положительным. Вдруг вспомнил, что в стихах Шаламова мне, кажется, ни разу не попалось слово «судьба». Потому специально отмечаю, что это слово чересчур часто попадалось мне в книге стихов другого поэта, моего сыктывкарского товарища, — и это было... нехорошо. Когда очень даже благополучно устроенный в жизни человек из стихотворения в стихотворение твердит о какой-то «судьбе», его словам уже просто перестаёшь верить. А вот Варлам Шаламов — словом «судьба» как-то не бросался. Потому что стихи его были всё-таки не показные. Человеческие, в общем, стихи, даром что в большинстве своём оказались не по моей душе.

А теперь, заканчивая разговор о Варламе Шаламове (хоть книгу ещё не совсем дочитал, ещё десятка два страниц осталось), попробую привести хоть некоторые строки поэта, которые всё-таки отозвались чем-то близким мне, причём не из «давних», то есть давно известных мне стихотворений, а именно из тех, что открылись уже сейчас, в эти три дня. Например, такое стихотворение (хотя, мне кажется, его я всё-таки помню и по прежним отношениям):

* * *

Это всё — её советы,

Тёмной ночи шепотки,

Обещанья и приветы,

Расширявшие зрачки.

Это жизнь в лесу, вслепую,

Продвиженье наугад,

В темень чёрно-голубую,

В полуночный листопад,

Где шуршат, как крылья птицы,

Листья старых тополей,

Где на плечи мне садится

Птица радости моей.

Или вот такое место, тоже в чём-то близкое мне и понятное:

/.../

Но мы, возвращаясь к земному,

Добравшись по старым следам

К родному, знакомому дому,

Иное почувствуем там.

Мы чем-то высоким дышали,

Входили в заветную дверь

И многое людям прощали,

Чего не прощаем теперь.

- - -

Вечером того дня я дочитал оставшиеся страницы книги — особого разочарования уже не было, потому что уже ничего особо не ждал. Ну увидел вдруг дважды прозвучавшее-таки слово «судьба» — что ж, в отношении жизни Варлама Шаламова оно вполне понимаемо. Ну попались ещё две-три неловких строки — тоже, будучи уже знакомым со слухом автора, в недоумение уже не впадал. Это, в общем-то, не страшно. Да, книга не принесла большой радости от общения с поэтом, да, она во многом разочаровала — больше, скажем так, во вкусе поклонников-читателей (всё-таки поэт с именем — значит, многими оценивается высоко), да, я уже не буду ждать от неё какого-то утешения и поддержки в трудную свою минуту, но зато она и не действовала угнетающе или даже разрушительно. Разочарование — всё-таки не раздражение. Оно отзовётся некоторым унынием — опять ошибся, но хотя бы не погрузит тебя в тоску. Я потому это специально отмечаю, что бывают случаи — уже были с другими авторами — и куда похуже. Я даже не побоюсь сказать — страшнее. Это когда вдруг чувствуешь, что, — говоря словами пушкинского стихотворения, — «закружились бесы разны»... Но об этом уже где-нибудь в другой раз.

Владимир Цивунин

Сыктывкар, декабрь 2022 г.

(Подготовлено к публикации — июль-август 2023).