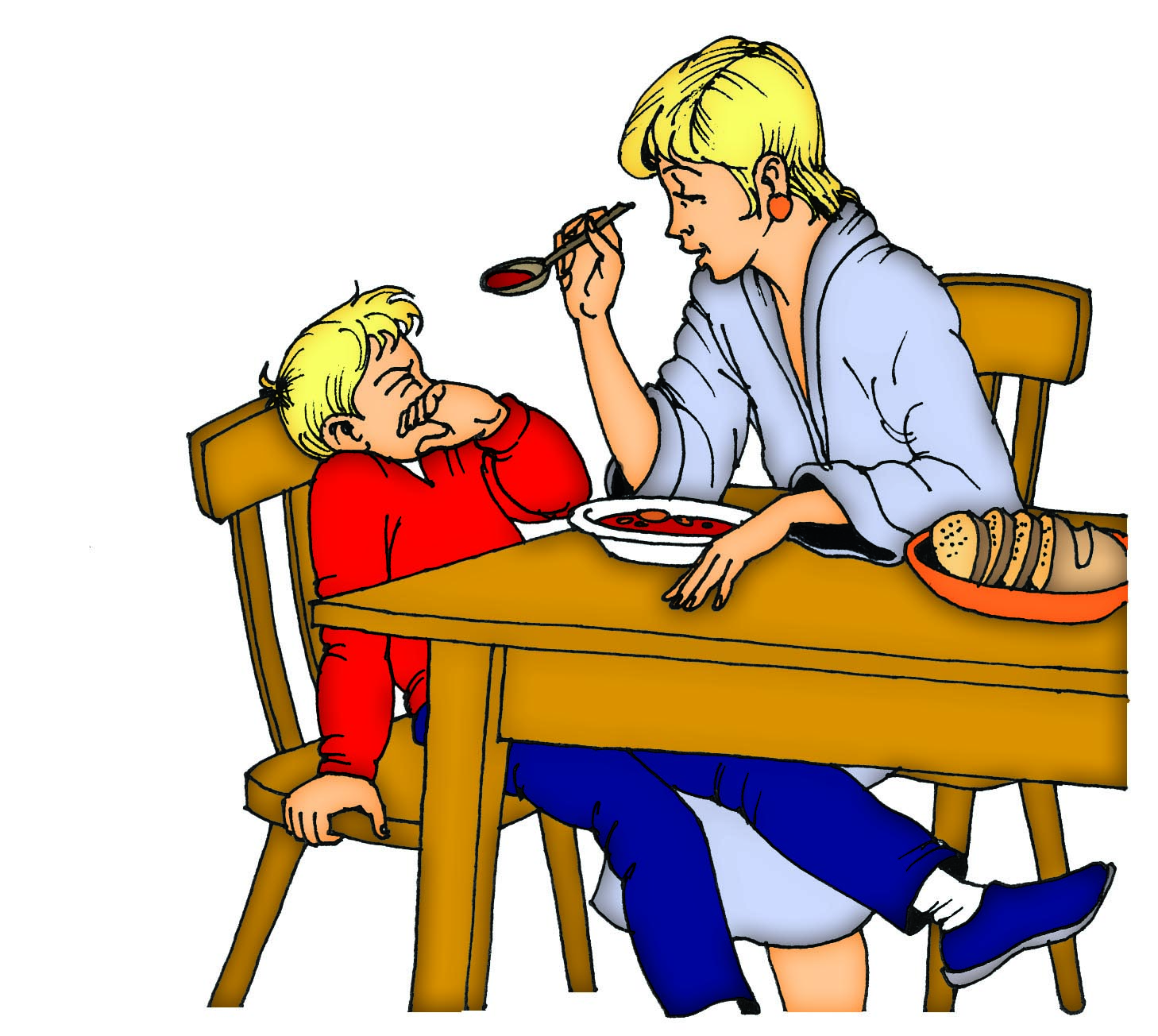

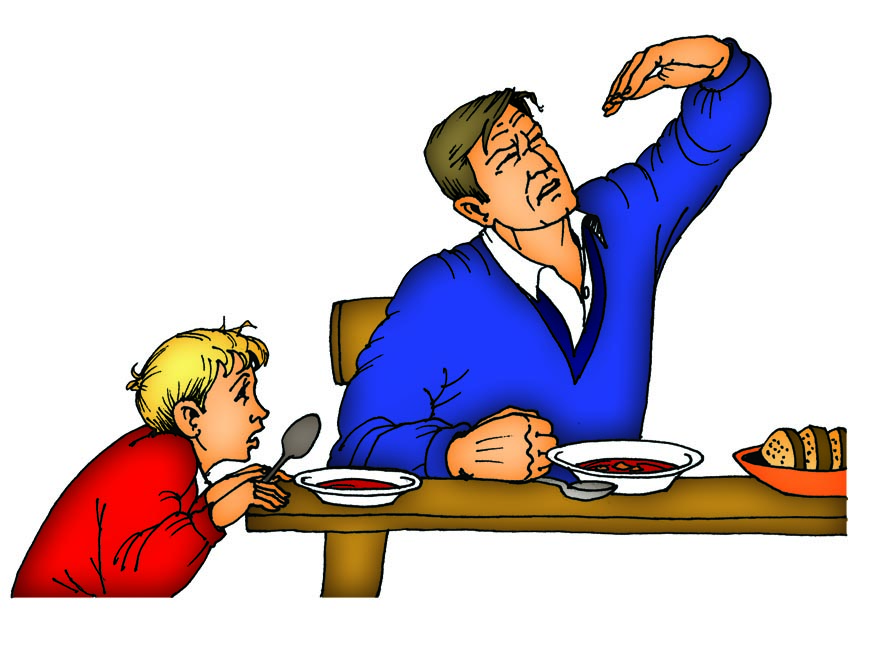

Но только я до ста лет еще не дожил. И приходится терпеть ужасные издевательства бедному беззащитному ребенку. И я тяну губы в сторону и перекладываю картошку с одной щеки в другую и нечаянно роняю в суп мелкие гвозди, которые я в пианино не смог забить, как ни старался. Гнутые такие.

Рисунки художника Андрея Адамовича